Ogni fenomeno di massa, quantomeno dall’inizio dell’età moderna (quella che inizia grossomodo dall’invenzione della stampa), ha avuto un qualche impatto sulle persone grazie, e soprattutto, alla potenza delle immagini.

Da sempre le icone, pensiamo all’ambito religioso, stimolano la fede nel trascendente; oggi, più prosaicamente, le immagini della pubblicità continuano, con alterne fortune, a richiamare l’attenzione di noi consumatori, convincendoci che, in fondo, i nostri sogni sono ben riposti.

La musica Rock degli albori, attraverso proprio l’utilizzo pervasivo delle immagini, conquistò rapidamente il pubblico dei giovanissimi, imponendosi come uno spartiacque generazionale: desiderio, ribellione, riscatto, scoperta del sé, il cambiamento che di lì a poco si sarebbe compiuto non poteva essere più traumatico.

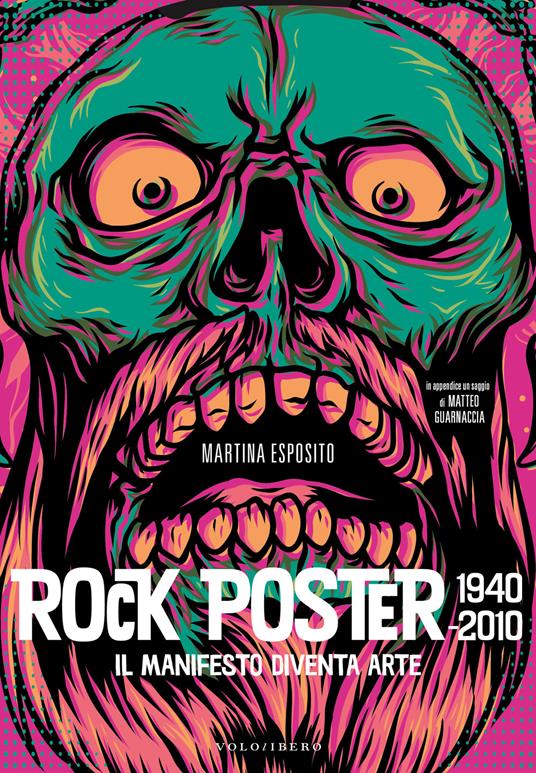

Il “rock poster” esordisce proprio qui, dapprima come prodotto artigianale frutto di aziende a conduzione familiare e, in seguito, appannaggio di artisti professionisti che con la loro estetica segneranno un’epoca intera.

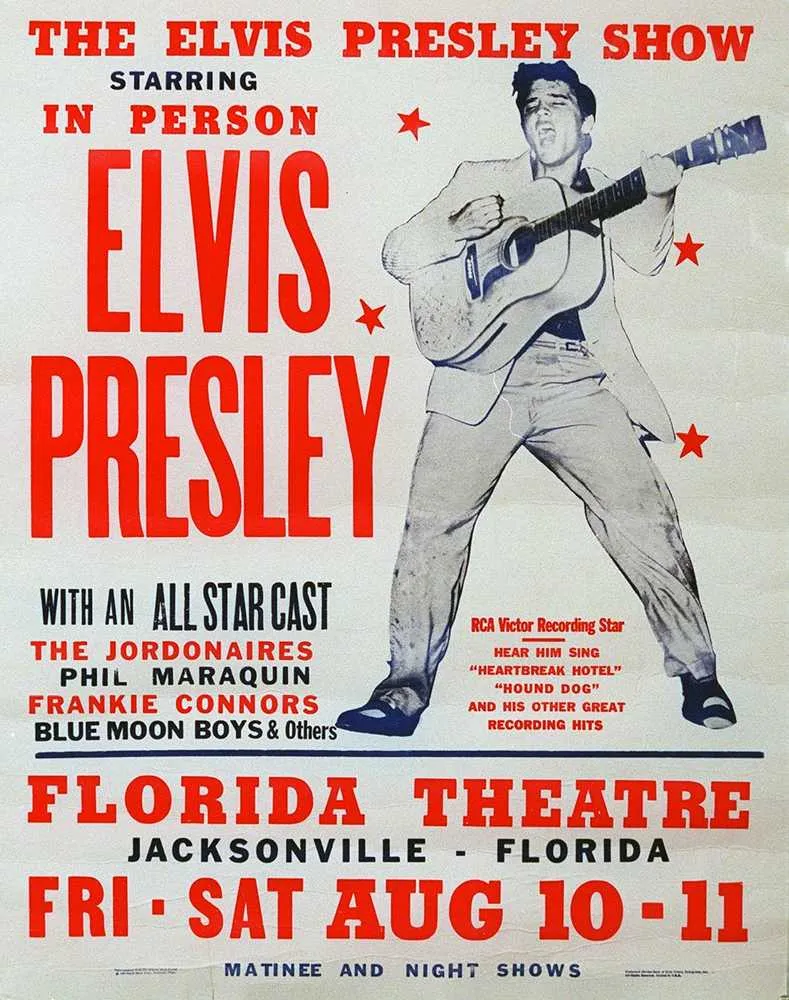

La prima stamperia ad affermarsi come punto di riferimento della grafica musicale statunitense è la Hatch Show Print, inizialmente impegnata nella promozione di eventi fieristici, la quale realizza nel 1956 un poster per la data di Jacksonville di un giovanissimo, e reduce dalla realizzazione del primo Lp, Elvis Presley.

La grafica pone in primo piano, accanto al nome, l’immagine a figura intera dell’artista di Tupelo, la sua “prorompente fisicità”, fin dall’inizio utilizzata come richiamo irresistibile per un pubblico ipnotizzato dalle sue sensuali movenze.

Il corpo, con la sua irriducibile forza, è protagonista di tutta la storia della grafica rock, e non poteva essere altrimenti, in una fase, come quella degli anni ’50, di costruzione del divismo, tanto cinematografico quanto musicale.

Trent’anni dopo, nel 1986, si tiene il memorabile concerto di Wembley dei Queen, guidati dalla carismatica figura di Freddie Mercury che già l’anno precedente, nel Live Aid di Bob Geldolf (il più grande evento musicale di beneficenza di sempre), aveva conquistato il pubblico come pochi altri furono in grado di fare prima e dopo di lui.

“Il manifesto originale dell’evento è un timido flyer in bianco e nero che ritrae lo stadio su cui si eleva il nome Queen insieme a quello dei supporter Status Quo, ma ciò che ci interessa è invece l’immagine di Wembley […] La foto, in cui Freddie Mercury si staglia in tutta la sua figura, segue quella stessa logica che la Hatch Show Print scelse per Elvis Presley: il vero protagonista del poster non è tanto la star, bensì la sua posa, riconoscibile ed eterna”.

L’identificazione è con il gesto, teso a definire e cristallizzare la silhouette della rock star e, su questo aspetto, i manifesti non lesineranno facendone un vero e proprio filone. Pensiamo al celebre poster realizzato nel 1965 da Brian Pike in cui Pete Townshend, chitarrista della band inglese Who, è ritratto mentre esegue il suo iconico “windmill”, ovvero suonare la chitarra facendo roteare il braccio, assurto a leggendario marchio di fabbrica dell’artista.

Il manifesto di Pike “costituisce un decisivo spartiacque nella storia del rock poster: se fino a quel momento la grafica musicale ha essenzialmente pubblicizzato gli eventi, ora sceglie di documentarne le sensazioni”.

Proprio in Gran Bretagna la sperimentazione grafica si fa particolarmente interessante; è in quel fatidico 1967, anno della psichedelia per eccellenza, che si compie un ulteriore scatto in avanti nell’immaginario rock.

L’occasione è data dal concerto evento nato come raccolta fondi per la rivista “International Times”, che si tiene il 29 aprile di quell’anno in una bellissima residenza londinese di fine Ottocento, il cosiddetto 14 Hour Technicolor Dream: Pink Floyd, John Lennon, Soft Machine, sono molti i nomi eccellenti invitati a esibirsi.

Il curatore del manifesto è Mike McInnerney, tra i primi in grado di “astrarre il rock poster”.

Sarà il suo “graduale avvicinamento al misticismo e alle dottrine indiane, molto in voga in quel periodo”, a orientarlo verso “una sintesi grafica che sappia rendere il proprio stato mentale”, una poetica, di astrazione figurativa e simbolista, tanto cara alla generazione cui si rivolgeva, comune anche ad altri artisti attivi nella Londra della seconda metà degli anni ’60: Barry Zaid, David Byrd, per fare un paio di nomi, legati a importanti progetti con band del calibro di Pink Floyd, Rolling Stones e David Bowie.

Se per tutti gli anni ’70 la cura della grafica rock rappresenta un terreno fertile di sperimentazione contro culturale (pensiamo al situazionismo dei manifesti realizzati da Jamie Reid per i Sex Pistols e tutta la scena punk), dalla fine del decennio successivo un fattore di cambiamento è certamente incarnato dalla diffusione del videoclip: “una dimensione inedita che, per forza di cose, privilegia le suggestioni visive a discapito di quelle sonore”.

Il contributo di MTV, in questo senso, è stato determinante, così come l’impiego di registi eccellenti quali Martin Scorsese, John Landis, Spike Jonze e Michel Gondry, capaci di trasformare un semplice videoclip in puro cinema d’autore.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 l’industria musicale cambia le carte in tavola, il mercato sovverte il rapporto di forze e nulla sarà più come prima.

“Un ballo iconico come il vogueing, proposto da Madonna per il singolo Vogue, viene presentato prima nel videoclip (diretto da David Fincher) e solo dopo nella live performance, suggerendo così una gerarchia ben precisa. Il fatto che lo spettatore familiarizzi prima con le mosse e le immagini del videoclip rende inevitabile la pretesa di riviverle dal vivo, ed è esattamente ciò che accade nel Blond Ambition Tour con cui Madonna promuove il disco Like A Prayer, nel 1990”.

A occuparsi del manifesto promozionale è Gary Grimshaw, di Detroit, già attivo a San Francisco negli anni ’60 e, qui, impegnato in un cromatismo art déco eccessivo caratteristico di tutto il pop a seguire.

Nonostante le trasformazioni radicali cui andrà soggetto tutto il music business (con la graduale smaterializzazione del supporto audio e l’avvento delle piattaforme streaming), la poster art, silenziosamente, troverà comunque uno spazio per potersi esprimere.

Nei primi anni Duemila sono rilevanti diverse esperienze grafiche: la Ames Bros Design, impegnata nella promozione dei Pearl Jam; il genio estetico dello stilista Alexander McQueen, che trasforma la cantautrice islandese Björk in una “guerriera di pace”, come si può vedere nella copertina dell’album Homogenic; lo studio guidato da Gianni Rossi, autore dell’Artwork di Alive 2006/2007 dei Daft Punk, aggiudicatosi un Grammy award nella categoria “Best Electronic/Dance Album” nel 2009.

Insomma, un panorama assai vivace e ricco di suggestioni, tanto che gli ultimi anni parlano di un “Rinascimento” della grafica musicale, anche grazie al contributo del web, inesauribile archivio in cui tutto si conserva e torna a nuova vita: nell’ambito del collezionismo siti come lo statunitense Lone Star Posters o l’inglese Richard Goodall Gallery ne sono prova.

Una catalogazione che, infine, rinnova il legame indissolubile tra le arti, a conferma di quanto dicevano Chuck Sperry e Ron Donovan, della Firehouse (progetto artistico e grafico di punta degli ultimi due decenni): “Noi lavoriamo per gli occhi, i musicisti lavorano per le orecchie e le due cose vanno a braccetto”.

Questo articolo appare anche su Kalporz, per reciproca volontà degli autori ed editori.