Non c’è più il futuro di una volta, verrebbe da dire. Il famigerato slogan del primo ministro conservatore Margaret Thatcher “There is no alternative” ha prodotto nelle ultime generazioni l’impossibilità finanche di concepire una dimensione diversa dal qui e ora, intrappolati come siamo nelle forme e nei simboli, in un immaginario da incubo fin troppo reale. Se la soluzione non può essere quella del compianto Mark Fisher (per citare il più illustre dei critici di questa involuzione culturale), il quale di “realismo capitalista” addirittura morì, inghiottito dentro un vortice di depressione culminato con il suicidio, dobbiamo piuttosto andare a ritroso e capire quando il futuro ha smesso di essere pensato. Perché ad un certo punto il tempo abbia esaurito la propria spinta propulsiva e finito per smorzare la fantasia, l’immaginazione di un mondo altro, diverso, migliore.

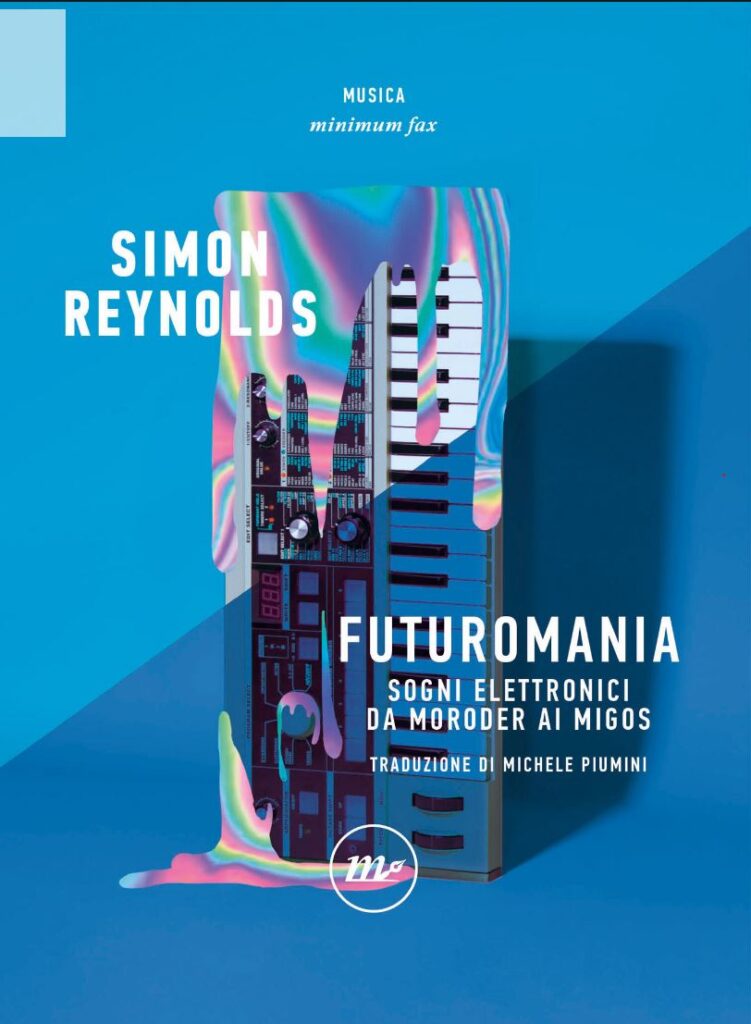

Già indagatore del passato, e di come questo permei la maggior parte delle tendenze culturali tuttora in corso, Simon Reynolds in “Futuromania” (Minimum fax) ha raccolto articoli e saggi sulla musica elettronica scritti nell’arco degli ultimi trent’anni. È un’opera poderosa, ricchissima di citazioni, rimandi e connessioni. Il critico inglese ha setacciato qualunque genere e artista abbia trafficato con manopole e sintetizzatori. La sua ricerca, compiuta in ogni direzione, è pura delizia per specialisti, appassionati o solo per chi voglia evadere dal presente, senza smettere di guardare avanti. Lo stesso concetto di futuro è fonte inesauribile di fascino per l’autore che da qualche parte ha dichiarato di essere stato in età adolescenziale un divoratore della cosiddetta new wave of science fiction degli anni ’60 e ‘70; autori come Ballard e Dick hanno profondamente influenzato il suo sguardo e in scenari distopici non così lontani nel tempo il giovane Reynolds ha imparato a fare i conti con le angosce e le aspettative che gli esseri umani hanno sempre riposto nell’avvenire. Il primo contatto con la musica elettronica è stata la sigla di “Doctor Who”, serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963, con il tema musicale manipolato da Delia Derbyshire. È bellissimo il racconto del BBC Radiophonic Workshop, artefice degli effetti sonori elettronici della rete pubblica inglese, nato a fine anni ’50, in un’epoca in cui le radio e le televisioni si dotavano di centri sperimentali dove comporre e registrare musica che in molti casi era pura avanguardia. “Doctor Who era solo un frammento della loro produzione, che comprendeva effetti e sottofondi per radiodrammi, telefilm e programmi educativi, un’infinità di jingle e sigle e numerosi lavori su larga scala concepiti dallo stesso Workshop. Fu soprattutto grazie ai contributi alle trasmissioni didattiche che negli anni Sessanta e Settanta il Workshop penetrò nell’inconscio collettivo dei giovani inglesi. Potrebbe essere una delle ragioni per cui il Regno Unito ha giocato un ruolo d’avanguardia nell’ascesa della musica elettronica, dal synthpop degli anni ‘80 al techno-rave dei ‘90.

Le incursioni nei generi i più disparati di cui l’autore è protagonista e testimone sono talmente numerosi che riassumerli sarebbe impossibile, e nemmeno così utile. Andando disordinatamente non si può ignorare il pezzo in apertura: resoconto del sodalizio artistico tra Giorgio Moroder e Donna Summer, i quali con “I Feel Love” inventano la musica dance elettronica. Oppure Brian Eno, impegnato a stravolgere la natura caotica e febbrile di New York, per farne una sorta di deserto metropolitano dove compiere le proprie sortite avant-funk e, soprattutto, ambient. C’è la Techno, il garage, i Board of Canada e Burial, il futurismo rètro dei Kraftwerk e la IDM (Intelligence Dance Music): ogni capitolo costituisce una tappa, mai definitiva, di un percorso imprescindibile per comprendere la cultura musicale dell’ultimo mezzo secolo. Ancora più ghiotti sono i capitoli meno conosciuti, percorsi di figure solitarie cadute nel dimenticatoio, veri e propri pionieri di una scena che ancora non aveva seguito né tantomeno una qualche definizione. Artiste semi sconosciute come Daphne Oram, F.C. Judd e Ursula Bogner rappresentano un rimosso di cui oggi si necessita la riscoperta. La musica elettronica femminile, grazie anche all’esplosione delle ristampe di materiale ormai sepolto da anni, è tornato a essere oggetto di indagine tra i cultori del genere. E a ritagliarsi un seguito. In questo senso merita una menzione la vicenda artistica di Joan La Barbara. Sperimentatrice delle tecniche vocali estese, attiva dagli anni Settanta, è protagonista di uno degli episodi più divertenti nella musica d’avanguardia. All’interno del suo “Tapesongs” (1978) figura una traccia dal titolo “Cathing”, di fatto una diss track prima dell’avvento del Rap e del Grime. “Nel 1977 La Barbara si esibì in un festival di musica olandese. Durante l’intervallo, per ragioni che non conosciamo, il pubblico ascoltò un’intervista radiofonica a Cathy Barberian, per molti versi precorritrice immediata di La Barbara: una cantante lirica che inseriva nelle sue performance suoni non musicali come rantoli, colpi di tosse e risate. Nell’intervista, tuttavia, Barberian si dissociava dalla nuova scuola degli sperimentatori vocali, liquidandoli come ricercatori nel migliore dei casi e fenomeni da baraccone esibizionisti nel peggiore”. La Barbara si arrabbiò non poco nel sentire questi anatemi e allora decise di rispondere da par suo. Utilizzò dei sample dell’intervista offensiva, li sottopose a violente manipolazioni elettroniche e attorno a questi frammenti si esibì in una dimostrazione del suo virtuosismo, ostentando proprio quelle acrobazie vocali stroncate dalla cantante meno giovane. Ascoltandola a distanza di molti anni è incredibile come questa compositrice sia riuscita ad utilizzare ogni ausilio tecnologico a disposizione mantenendo tuttavia sempre alta la propria cifra autoriale. In alcuni brani di particolare intensità a sorprendere l’ascoltatore è l’intreccio di vocalizzi prodotti da apparecchiature di fine Novecento, in cui mormorii e pigolii manipolati elettronicamente scintillano in un cortocircuito ossessivo. Linguaggio emotivo, artificio e macchina si fondono in un cyborg dei primordi. Collaboratrice di John Cage, La Barbara lavorerà soprattutto da sola, esecutrice e strumento di se stessa. “la voce è il cardine tra il fisico e il mentale, tra il concreto e il concettuale. È nella voce che l’umida interiorità del corpo si sublima nella perfezione matematica astratta della musica”. Diversi sono i livelli interpretativi come le direzioni in cui la cantante dirige le proprie corde vocali. Talvolta ci troviamo di fronte a un effetto che i filosofi Deleuze e Guattari definirebbero “divenire macchina”, dove procedimenti industriali e il sibilo di una caldaia rotta collidono con le affilate emissioni vocali; in altri casi “il divenire si fa geologico o cosmico: fiumi sotterranei, attrito delle placche continentali, magma ribollente, venti e macchie solari”. La voce, qui, origina il mondo, creandolo ancora una volta. Intimità e immensità sono i poli da cui si riparte e un’alleanza con le macchine, forse, diventa qualcosa di auspicabile.

Se un mondo nuovo, o presunto tale, si stagliava diciamo pure che non siamo riusciti ad abitarlo. Non siamo più in grado neanche di guardarne il lontano bagliore. Sprofondati dentro le alte mura del “vivere adesso” dovremo prima o poi ricordarci di averlo lambito. “Il futuro, secondo me, deve ancora arrivare” ci dice l’autore nella primissima pagina. Ma noi siamo capaci di desiderarlo?

Questo articolo appare anche su Kalporz, per reciproca volontà degli autori ed editori.